“自分の思い入れのあるハンコ”って持っていますか?

山梨県には150年以上の歴史と繊細な技を秘めた、“甲州手彫印章”という伝統産業が存在します。

「どうにかこの伝統ある甲州手彫印章に新しい価値を吹き込めないものか」

伝統あるハンコ文化を受け継ぐ伝統工芸士である望月煌雅さんは考え、実践し続けてきました。その中の一つが今回ご紹介する「外国人向けの手彫り体験」。

今回は山梨県で国際交流員として活動するベトナム、カナダ、イギリス、ブラジル出身の4人に、初めての“ハンコ彫り”に挑戦してもらいました。

彼らが日本の伝統やものづくりの楽しさをどのように感じ取ったのかじっくりとレポートします。

さらに、望月さんにもインタビューを実施。

「工業製品にはない温もりや、自分だけのハンコを持つ特別感を、多くの人に感じてもらいたい」

——そんな望月さんの想い、職人としての原点や未来への展望。そのすべてを語っていただきました。ぜひ最後までお楽しみください。

この記事でわかること

・甲州手彫印章の魅力

・ハンコ彫り体験の内容と外国人がハンコづくりに惹かれる理由

INDEX

150年以上の歴史を誇る伝統工芸品、「甲州手彫印章」とは

山梨県では、古くから御岳山系で良質な水晶鉱が採掘されていました。1837年ごろに現在の甲府市近郊に水晶加工工場が作られたとされており、それをきっかけに水晶の加工・彫刻技術が発達。ハンコが社会で広く使われるようになるのに合わせ、山梨の印章業も栄えていきました。

特に六郷町(現市川三郷町)は印章やケース製造から販売まで、印章産業に関連するあらゆる事業者が集まり、「日本一の『ハンコの町』」として全国にその名を知られるようになりました。

甲州手彫印章は昔ながらの道具を使い、印章づくりの基本工程である文字のデザインから印面調整(いんめんちょうせい)、字割(じわり)、字入(じいれ)、荒彫(あらぼり)、仕上げ(しあげ)、補刀(ほとう)まで、すべて手作業で行います。受け継がれてきた技法と職人それぞれの感性が合わさり、唯一無二のハンコが生み出されます。

その伝統的技術、地域性などが認められ、2000年には経済産業大臣指定の伝統的工芸品に指定されました。印章分野でこの指定を受けているのは、全国で甲州手彫印章だけです。

甲州手彫印章の技術については以下ページで紹介していますので、ご興味がある方は是非ご覧ください。

https://www.pref.yamanashi.jp/shouko/kogyo/densan/insyo_01.html

4カ国の国際交流員が甲州手彫印章の手彫りを体験!感じたハンコづくりの魅力とは?

「ハンコの里」六郷地区にある甲州手彫印章職人、望月煌雅さんの工房ではかねてより手彫り体験を実施していましたが、近年は外国人観光客の参加が増えていて、中でもハンコ文化のない欧州の方が多いそうです。

なぜハンコ文化を持たない外国人が手彫り体験に惹かれるのか。

今回はその魅力を探るため、山梨県の国際交流員4人が望月さんの工房で初のハンコづくりに挑戦。

そこには甲州手彫印章の新しい価値を見つけるヒントがあるかも知れません。

手彫り体験の主な流れ

- 事前にハンコにしたい文字や絵柄を伝えておく

- 望月さんと一緒に文字と書体、配置などを決めていく

- 印面に施したデザインに沿って彫る

- 調整をして仕上げる

体験時間

1時間〜1時間半程度

手彫り体験参加者

- チさん(ベトナム、2021年11月来県)

- ルチアさん(カナダ、2022年7月来県)

- ケイティさん(イギリス、2023年8月来県)

- ジオネイさん(ブラジル、2024年4月来県)

望月さんの工房で行われている通常の体験では、事前に彫りたい文字や絵柄を伝えておきます。

この日はまず望月さんが仕上げたデザインを確認し、変更希望を伝え以下の内容でデザインを完成させました。

- チさん:アルファベットで友人の名前、富士山

- ルチアさん:トンボ

- ケイティさん:漢字(旧字体)で名前

- ジオネイさん: アルファベットで名前、武田菱(武田信玄の家紋)風

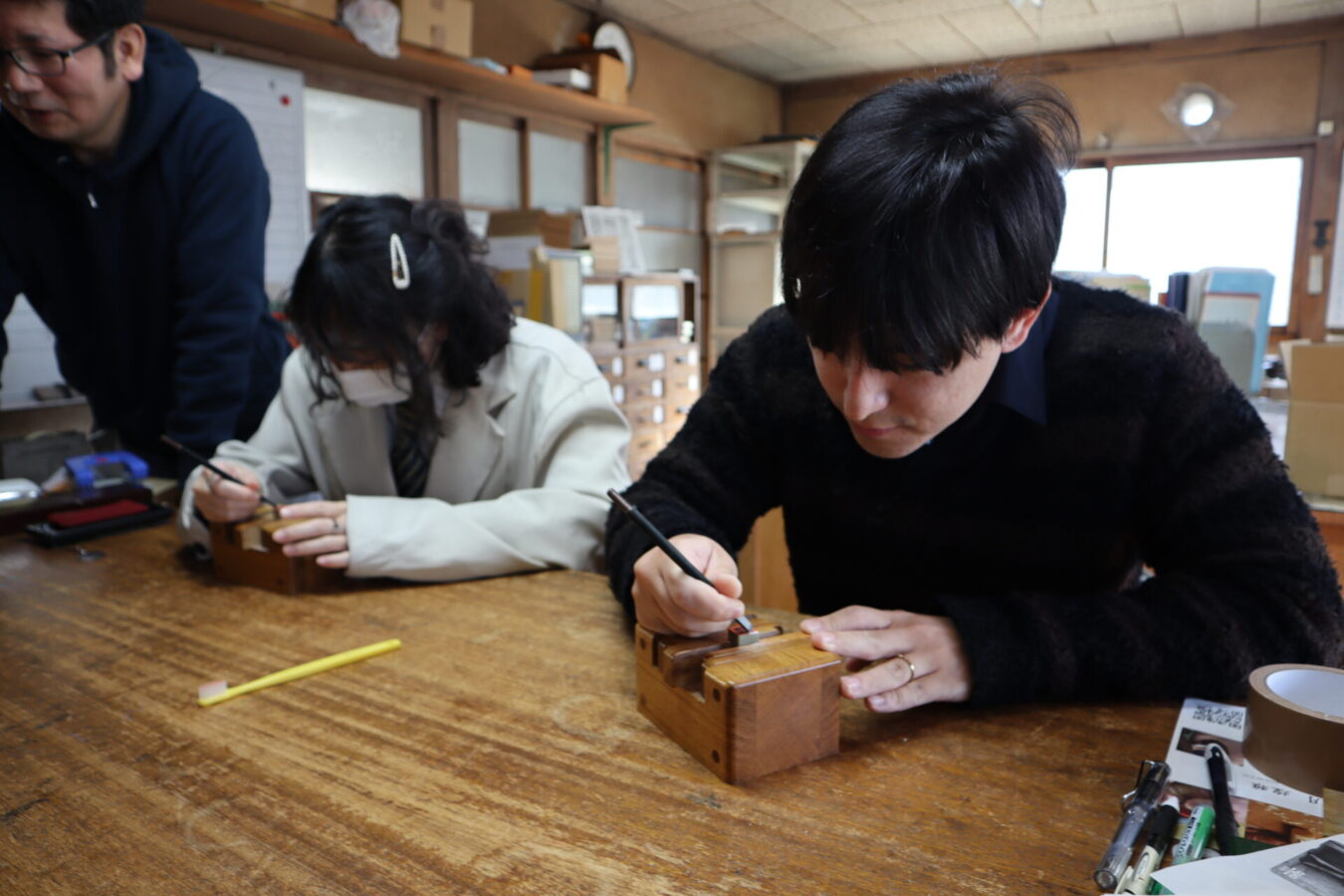

デザイン確定後、望月さんに「青田石」という印材の印面に施してもらい、「印床」という台にセットして固定。「鉄筆」と呼ばれる彫刻刀で少しずつ削っていきます。

最初に望月さんから、鉄筆の持ち方や奥から手前に向かって彫ること、削りかすは息で吹いて払うか専用の歯ブラシで取り除くことなど、基本的な進め方をレクチャーしてもらい、その後はそれぞれの印面と向き合います。

4人とも初めてのハンコ彫りで「緊張する」「うまくできるかな」と不安げな表情を浮かべていました。

鉄筆を握り、慎重に削り出します。最初は隣の人と相談しながら作業していたものの、次第に夢中になり、やがて無口に。静まりかえった工房には「カッ」「ガガッ」という石を彫る音だけが響き渡りました。

一度削ってしまうと修正ができないため、デザインから外れないように慎重に削っていきます。

曲線や細線が多いデザインは彫るのが難しく、トンボのデザインを選んだルチアさんと、画数が多い旧字体を選んだケイティさんは、キレイに仕上げるために悪戦苦闘。ただ、こうした苦労も仕上がりの感動を一層大きくする要素、手彫り体験の魅力の一つと言えるかも知れません。

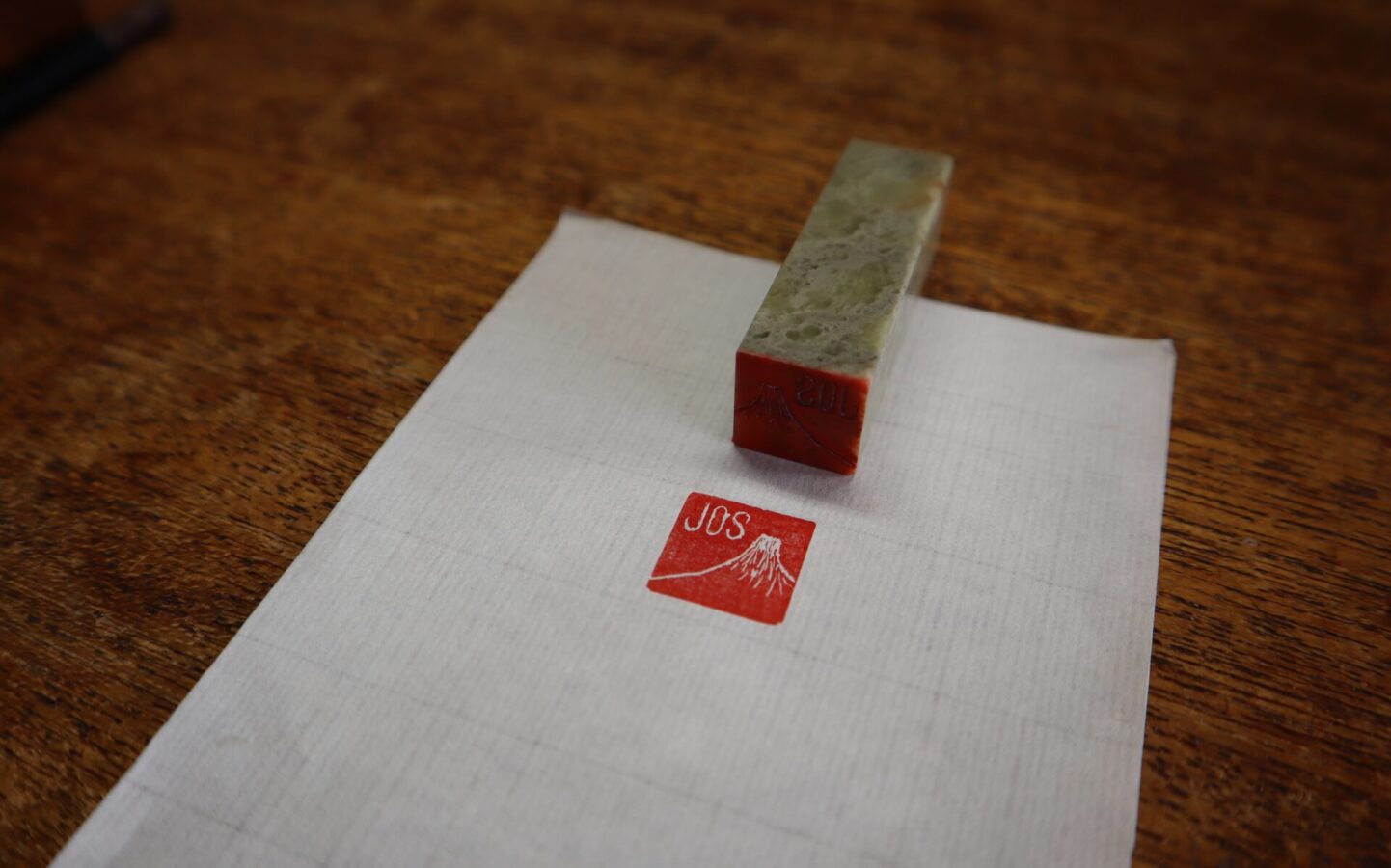

45分ほど経ち、ある程度彫れた人から試し押しをして印影を確認します。

自分で彫ったハンコを初めて押すあのわくわくの瞬間、思わず「わぁー!」「かわいい」「ここが良いよね」と笑顔になります。それでもよく見ると納得がいかない部分が見つかり、それぞれ削って調整していきました。

最後の微調整を望月さんが行い、1時間ほどかけて4人全員がハンコを完成させました。

満足のいく出来だった人もいれば、削りすぎて少し悔しい思いをした人もいましたが、みんな自分で彫ったハンコを愛おしそうに見つめていました。

体験を終えた4人が語る、ハンコ彫りの喜び

体験を終えた各交流員からは「外国人こそぜひ体験するべき」「印影はアートだ」「手紙や旅の思い出と共にハンコを使いたい」など、それぞれの文化・体験と照らし合わせながらハンコに魅了されていました。

■各交流員のコメント

チさん(ベトナム)

「初めてのことでとても緊張したし、正解がわからず難しい部分もありましたが、完成してうれしいです。アメリカに住む友人に贈るのですが、アメリカにはハンコ文化がないので、このハンコがきっかけで日本の文化や習慣、山梨の伝統を知ってもらえたらいいなと思っています。オリジナルのハンコは作る人ももらう人も幸せになれるので、外国人の方にぜひ体験してほしいですね。」

ルチアさん(カナダ)

「私は油絵を描くのですが、絵に入れる作者のサインは、なんとなく絵を邪魔していると感じていました。でも印影は一種のアートなので、絵に馴染みます。今後、自分の絵を描くときにはサインの代わりにハンコを使いたいと思います。欧米人の個人旅行者は珍しいことを探している人が多いので、ハンコ彫り体験もきっと気に入ると思います。」

ケイティさん(イギリス)

「イギリスの学校にいたときにアートの授業で石を彫ったことがあるのですが、ハンコは初めてでとても面白かったです。日本で旅行に行ったとき、ノートに旅先の駅のスタンプを押してその隣に旅の出来事を書いているのですが、これからはこのハンコも一緒に押したいですね。」

ジオネイさん(ブラジル)

「私は細かい作業が苦手なのですが、このハンコはとてもよくできたと思います。世界に一つしかない、自分だけのユニークなハンコが作れて感動しました。以前から国の家族や友人に手紙を書くときに挿絵を入れたいと思っていたのですが、絵が上手ではないので、代わりにこのハンコを押すつもりです。」

今回の体験の様子はコチラ!

正しい文字、高いデザイン力で、唯一無二のハンコを届ける

ハンコの手彫り体験を実施している甲州手彫印章の職人・望月煌雅さんに、職人になった経緯やこだわり、これまで体験に参加した外国人の反応、今後のインバウンド客への期待などを伺いました。

望月煌雅(こうが)さん

山梨県の六郷町(現市川三郷町)生まれ。神奈川県印章職業訓練校で学び、日本を代表する篆刻作家・二葉一成氏に師事。一級印章彫刻技能士、甲州手彫印章伝統工芸士、ものづくりマイスター、やまなしの名工などに認定されている。第26回全国技能グランプリ優勝。

“正しい文字”への飽くなき探究心が燃やす、職人魂

――望月さんが印章職人になった経緯を教えてください。

私が生まれ育った六郷地区は印章の職人などハンコに関わる仕事をしている方が多く、家業も印章の仲卸でしたので、昔から印章に馴染みが深く、小学校の文集には「将来の夢はハンコ屋さん」と書いていました。大学卒業後は印章とは関係のない会社に就職したのですが、23歳くらいで家に戻り印章職人となりました。

その後、百貨店の催事などで甲州手彫印章を購入したお客さまとやりとりをする中で、「早く安く」ではなく「ゆっくり丁寧に」作ったハンコに一定のニーズがあり、自分も作りたいものをしっかり作りたいと思うようになりました。そこでHPを立ち上げて直接注文を受け始めたのです。

――望月さんのハンコづくりにおけるこだわり・強みを教えてください。

当たり前の事ですが、正しい文字を使うことです。印章でよく使う印篆体(いんてんたい)は、同じ文字でも数パターンの字形があります。どの字形を選ぶか、どうアレンジするかが大切で、個人の考えだけで手を入れると誤字になりかねません。その文字の字源(成り立ち)を意識することでアレンジの幅が広がり、正しい文字も保てます。また文字をどのようなバランスで配置するかといったデザインには特にこだわっていて、彫る工程よりも印面のデザインにより多くの時間を割いています。

――六郷地区は「ハンコの里」と呼ばれていますが、昔に比べてハンコのニーズが減り、デジタル化の影響もあって職人も少なくなったのではないですか。

そうですね、製造の機械化や少子化が進んだことで手彫り印章の需要は減り、また職人の高齢化で作り手も少なくなりました。デジタル化が進んだことでハンコ需要がさらに落ち込んだと言われますが、押印が不要になったのは主に行政手続きにおいてのことで、実印や銀行印が必要とされる機会はまだまだ多いんです。だからその点では特に大きな影響は感じていません。

世界が“自分の印”を持つ日――望月さんが描く未来図

――今日は山梨県の国際交流員が参加しましたが、体験事業はいつごろから始めたのですか。また外国人の参加が目立ってきたのはいつ頃ですか。

地域の小学校などでの手彫り体験は昔からやっていたのですが、工房で始めたのは10年くらい前ですね。外国人の方が参加するようになったのは数年間だと思います。主に身延町の宿坊からの紹介で、ドイツやフランスなどヨーロッパの方が多いですね。

――外国人参加者はどういった文字や絵柄を希望することが多いのですか。

印面については、外国人の方は名前と同じ音や意味が似ている漢字を選ばれる方が多いですね。「リン」という名前から「鈴」という漢字を使ったケースもありました。

ほとんどの方が初めてのハンコ彫りで、みなさんとても楽しんで取り組んでくれています。私にとっても参加者の要望を聞きながら普段は彫らない文字や絵柄のデザインを考えることで、新たなアイディアを思い付く機会になっています。

――ハンコ以外にロゴの文字のデザインなどのお仕事もされていると聞いています。今後はどのように事業を展開していきますか。

ハンコ彫り体験は外国の方に日本の文化を知ってもらう良い機会になるので、体験型観光としてもっと有名になっていってほしいですね。ハンコの価値は世界ではまだあまり認められていませんが、世界でロゴマークのように印影が商品に付けられるようになればいいなと思っています。

最近はハンコづくりで培った正しい漢字の知識、文字をバランス良く配置する技術力を生かして、漢字を使った商品のロゴやハンコをイメージした包装紙デザインにも携わっています。今後はハンコづくりを続けながら、こういった仕事にも幅を広げていきたいと考えています。

まとめ

甲州手彫印章は地域の歴史や文化と紐づいており、工芸品として美しく魅力的です。

最近は「食べる」や「見る」だけでなく、「つくる」などの体験を求める外国人観光客も増えています。甲州手彫印章とハンコ彫り体験が広く知られことで、六郷地区がハンコの里として世界に注目されるようになるかもしれません。

甲州手彫印章は各工房が注文を受けており、望月さんの工房をはじめ、一部の工房ではハンコ彫り体験も可能です。この記事でお伝えした、ハンコ文化を持たない海外の皆さんの新鮮な喜びは、私たち日本人にとっても新しい価値として受け入れられるものではないでしょうか。職人の技術に支えられた世界に一つしかない自分だけのハンコをぜひ手に入れてみてください。

ハンコ彫り体験に興味のある方は、こちらにお問い合わせください!

六郷印章業連合組合

<インフォ>

望月煌雅工房

伝統的工芸品 | 甲州手彫印章 | 暦材 | 貴石材 | 刻石材 | Yamanashi